診療時間

| 診療時間 | 10:00~19:00 |

| 休日 | 不定休 |

※完全予約制

院内の様子

初診の流れ

1.予約

LINE(おすすめ)、予約フォーム、お電話にてご予約ください。

ご予約はこちらから

2.来院

※専用駐車場はございませんので、公共交通機関をお使いいただくか、お車でお越しの方はお近くのパーキングをお使いください。

3.カウンセリング(問診)&検査、説明

お身体の状態やお悩みの症状を聴かせていただき、必要に応じて検査をするなどお身体を診させていただきます。

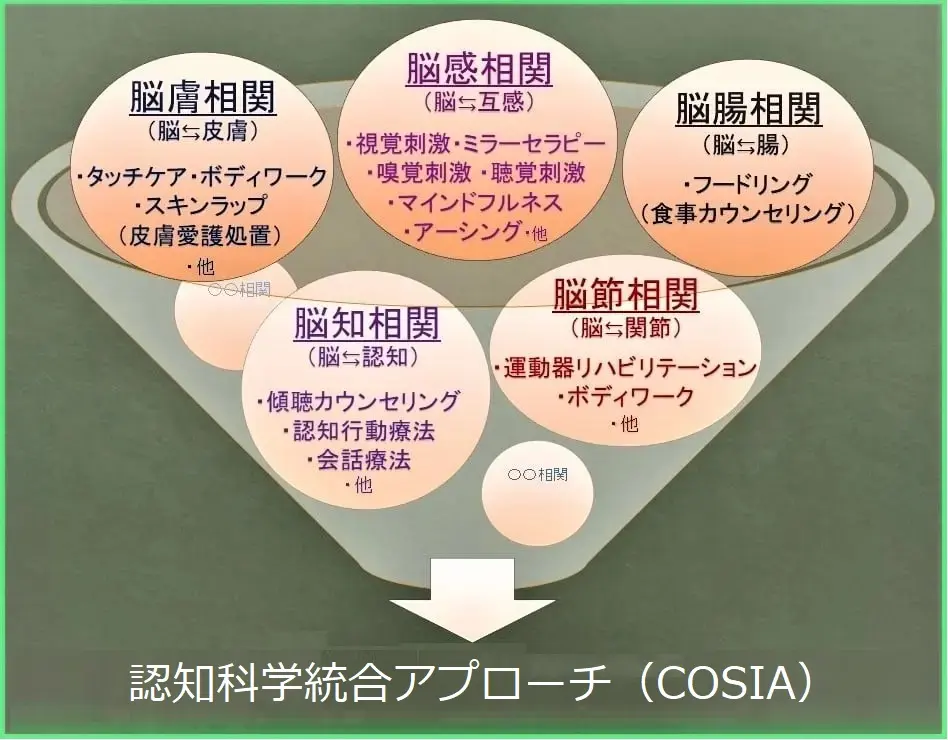

つづいて症状について考えられる原因や痛みと脳の関係、施術内容などを説明します。

当院の考え方について詳しい説明はこちら

4.施術

ベッドに寝ていただき仰向けや横向き、またはベッドや椅子に座っていただき施術いたします。

当院の施術「BFI(Brain-Finger interface)」の詳しい説明はこちら

※お着換えいただく必要はとくにございませんが、施術によっては足を少し上げますので、おズボンでお越しいただくか、おズボンをご持参ください。

5.追加説明&日常生活アドバイス

施術前後の変化や反応、補足などがあれば追加でご説明いたします。

また、施術について気になったことやご質問、疑問などがあればお受けいたします。

日常生活の中でできる脳疲労を溜めないコツ、解消方法などセルフケアやアドバイスなどをいたします。

6.次回予約

症状や施術を受けての反応、いつまでにどうなりたいかご希望などを考慮し、次回のご予約を承ります。

7.お会計

現在キャッシュレス決済は準備中となっておりますので、お会計は現金のみでお願いいたします。

よくあるご質問

保険は使えますか?

どうして保険は使えないのですか?

そのため保険診療では納得いく施術を提供できないというストレスを抱えておりました。

また保険診療を適正に行ったとしても、健康保険組合などから療養費の請求を却下されることも多々ありました。

このような事情から“安かろう、それなり”な保険診療ではなく、施術内容や時間の制約なく患者さんを本当に治すことに集中することのできる自由診療という形を取らせていただくことにいたしました。

整形外科や整骨院などと併用して通院してもいいですか?

ただし同時並行で複数の治療を受けていると、治療効果が実際どのくらいあったのか、効果があったのはどの治療だったのかが分からなくなってしまうことが多いので、あまりおすすめはしません。

また、たくさん通っていると“通院疲れ”を起こしてしまうことも多々あります。

通院先を絞ろうにも効果の判別が正しくできなければ、どこを減らせば良いのか判断ができません(人間は思い込みと感情の生き物ですので、間違った判断をしてしまう可能性が高いです…)。

当院を含め、複数の医療施設に通院する場合は以上のことを踏まえた上で通院されると良いかと思います。

施術は痛くないですか?

また強く押したり揉んだり、ボキボキ骨を鳴らすようなこともしませんので、揉み返しが起きることもほとんどありません。

今まで他の施術を受けて痛かったり揉み返しがあったり、悪化した経験がある方で施術に不安や恐怖心がある方でも安心して受けていただけるかと思います。

キャッシュレス決済はできますか?

女性が一人で行くのは少し抵抗があるのですが…

もし来院したいけど不安がある、という方は妻が家にいるタイミングでのご来院はいかがでしょうか?

そういった不安により来院されるタイミングが遅れてしまったり、何より不安を抱えたままでは脳も身体も緊張してしまいリラックスして施術を受けることができず効果も半減してしまいます。

ご来院に際し何かご不安や迷う要素がありましたら、何なりとご相談ください。